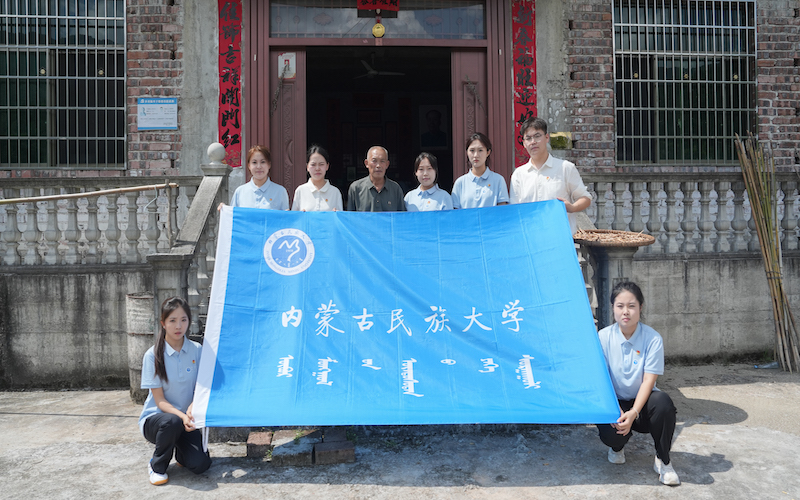

8月26日,内蒙古民族大学文学与新闻传播学院“星火接力,逐梦青春”井冈山精神宣讲团进行了“红军的一天”体验教学。从黄墙青砖的茅坪八角楼到蜿蜒陡峭的红军挑粮小道,从山路崎岖的源头村到云雾缭绕的黄洋界,宣讲团一行11人一路走一路看,一路想一路成长。

在革命摇篮的井冈山,有一座承载着厚重历史的建筑,它就是被誉为“燎原星火”的八角楼革命旧址。在八角楼革命旧址的谢氏慎公祠,宣讲团成员认真聆听井冈山中心谢珍志老师讲解此地发生的红色事迹,感受理想信念的力量。在井冈山斗争时期毛泽东同志在狭小的房间借助油灯微光,写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》两篇光辉著作,为中国革命道路指明了方向,点燃了中国革命的星星之火,也点燃了中国共产党艰苦奋斗的精神。

告别八角楼的历史回响,宣讲团脚步不停,沿着红军将士们昔日的足迹,重走红军挑粮小路。挑上三尺扁担与稻谷,沿着陡峭的山路前行。石上青苔泥泞湿滑,天气闷热负重爬升,考验着每一位成员的意志。汗水划过脸颊,滴落在这片红军战士曾经浴血奋战的土地上,这条路没有退缩,只有前行。成员们互帮互助,通力合作,用脚步丈量信仰的力量。

中午成员们来到源头村老乡们的家里,制作了一顿特别的红军餐。添柴生火、洗菜切菜、下锅翻炒、调味慢炖有条不紊,成员们相互协作,感受劳动带来的快乐,体会军民鱼水情。

“黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。”是毛泽东同志在得知黄洋界保卫战胜利后,欣然写下的《西江月·井冈山》。下午,宣讲团成员们来到了黄洋界保卫战旧址,井冈山革命教育基地的老师为学员们讲述了当年战役的细节,一起回顾那段峥嵘岁月,感受红军战士的英勇无畏。置身于黄洋界保卫战的故地,成员们深深震撼于这场“以少胜多”的军事传奇之中。成员们望着“星星之火,可以燎原”八个大字,深刻体悟“坚定信念、艰苦奋斗,实事求是、敢闯新路,依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神。

晚间,成员们围坐一堂,深入学习《习近平与大学生朋友们》,探讨相关红色议题,把握时代脉搏,明确青年学子的责任和使命,坚定投入到中国式现代化的火热实践中的决心和勇气。夜深了,但井冈山精神的光辉依旧照亮着我们前行的道路,明天,我们将继续前行,以青春热血谱写华章。